L'assurance – une formidable innovation des temps modernes

Dans un entretien avec Claudia Wirz, l'historien de l'économie Tobias Straumann explique pourquoi l’enrichissement de la Suisse depuis le début de l'ère industrielle est à mettre au seul crédit d’un secteur de l'assurance qui fonctionne bien.

Professeur Straumann, l'historien français Paul Veyne a dit un jour qu’il faut comprendre l'histoire comme un «roman vrai». Est-ce que l'histoire de la place d'assurance suisse pourrait être le sujet d’un roman?

Ce serait envisageable, effectivement. Elle est suffisamment riche en rebondissements passionnants et en personnages emblématiques.

De quoi parlerait ce roman?

Il évoquerait comment la volonté de maîtriser de nouveaux risques a conduit à des innovations sociales majeures et serait révélateur en la matière. Car l'assurance est une innovation capitale. Sans les assurances, l'industrialisation et la modernisation de la société auraient été impensables.

Quelle personnalité a joué un rôle prépondérant dans ce domaine?

Moritz Grossmann est à mon avis la figure dominante. C'était un véritable pionnier, il avait un esprit clairvoyant et imaginatif. Originaire de Galicie (Pologne), il a exercé dans le secteur de l'assurance dès 1852, d'abord à Vienne, puis à Trieste, avant d'être nommé directeur de la nouvelle assurance transport Helvetia à St-Gall en 1858. Sous son impulsion, la compagnie Helvetia s’est également imposée comme pionnière dans la branche. Après l'incendie gigantesque de Glaris en 1861, les assurances immobilières se sont retrouvées totalement dépassées. Cette catastrophe a montré à tous, avec une brutalité sans pareille, que des approches audacieuses s’imposaient pour se prémunir contre de tels risques. Moritz Grossmann a alors eu l’idée de créer l'assurance incendie Helvetia. Dans un deuxième temps, c’est la réassurance suisse qui a vu le jour, toujours à l'initiative de Moritz Grossmann. À ce moment-là, il a pu compter sur le soutien actif de la Kreditanstalt (Credit Suisse) et d'Alfred Escher. Les dirigeants de l'époque se sont rendu compte que les risques majeurs ne pouvaient être assurés que dans le cadre institutionnel de sociétés anonymes du fait de la levée de fonds qu'ils induisent.

Tobias Straumann est professeur d'histoire économique à l'université de Zurich.

Peut-on dire que l'assurance privée suisse n'a véritablement pris son envol qu'avec la création de l'État fédéral d’impulsion libérale en 1848?

On accorde trop de crédit à l’année 1848! L'industrialisation sur le territoire suisse avait déjà commencé bien avant la création de l'État fédéral. Ce n'est pas le cadre institutionnel qui a été déterminant pour cet essor, mais la liberté de commerce et d'industrie. Celle-ci était déjà effective dès 1830 dans les cantons libéraux.

Quelle est l’importance du rôle des assurances pour les entrepreneurs aux débuts de l'ère industrielle?

Il est fort probable que les premières usines étaient à peine assurées. Toutefois, le processus de l'industrialisation était en marche – pas uniquement au sens technique. C'était aussi un processus de maturation sociale. Chacun apprenait de ses erreurs et de ses échecs pour s'améliorer. Avec le temps, les assurances ont joué un rôle de plus en plus appréciable. Nombre d’usines n’auraient jamais été construites sans cette couverture; le risque aurait été trop important pour qu’un entrepreneur l’assume seul.

L'État a été présent dès le début, il surveillait les assurances. En 1918, l'assurance accidents des travailleurs a été nationalisée – à la suite d'une décision populaire. Avec le recul, cette nationalisation a-t-elle été une bonne chose?

Ce sont surtout les employeurs qui ont souhaité cette nationalisation. Ils voulaient que toutes les entreprises, les grandes comme les petites, cotisent dans le même tronc commun en fonction de leurs moyens et puissent ainsi s'entraider en cas de sinistre. En la matière, ils pensaient surtout à la question de la responsabilité. Pour les petites entreprises, le moindre problème de responsabilité, et c’était leur existence tout entière qui était menacée. La nationalisation de l'assurance-accidents des travailleurs s’inscrivait donc avant tout dans l'intérêt des petites et des très petites entreprises, lesquelles représentent un pan essentiel des acteurs économiques suisses. Elles bénéficiaient désormais de la solidarité des grandes. Outre le patronat, l'État aussi voyait son intérêt dans cette solution. Il ne voulait pas que les petites entreprises disparaissent les unes après les autres en cas d’événements fâcheux. C'est ainsi que la Suisse a mis en place sa toute première assurance sociale – 50 ans avant l'introduction de l'AVS.

Dans quelle mesure la réglementation a-t-elle influé sur le secteur de l'assurance en Suisse? Tout bien considéré, la présence de l'État s’avère-t-elle «typiquement suisse»?

Non, absolument pas; tous les États édictent des règles. Ce qui est typiquement suisse, c'est plutôt le fait que le secteur compte aujourd'hui encore, et malgré la présence de l'État, de nombreux prestataires privés. C'est moins le cas dans d'autres pays européens. Ce constat se vérifie également pour le secteur bancaire. Le secteur suisse de l'assurance est la parfaite illustration d’une coexistence et d’une collaboration remarquables et fonctionnelles entre l'État et le secteur privé. C’est précisément cette hétérogénéité qui peut être qualifiée de «typiquement suisse».

Des compagnies d’assurances étrangères ont aussi exercé très tôt en Suisse. Parallèlement, les acteurs suisses ont rapidement été présents à l'étranger. Comment cette internationalité a-t-elle façonné le secteur?

L'activité soutenue des compagnies étrangères sur le sol suisse a joué un rôle dopant pour l’industrie domestique de l'assurance. Il s’agissait de créer nos propres compagnies afin que l'argent des primes ne quitte pas le pays. L'épanouissement du secteur suisse de l'assurance, réassurance comprise, doit beaucoup à la volonté de développer une économie nationale autonome. Moritz Grossmann, ce pionnier immigré, l'a clairement compris et a œuvré en ce sens. La naissance de la réassurance est l'une des grandes success stories suisses du XIXe siècle.

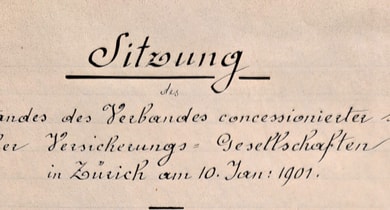

En 1900, des assureurs privés suisses se sont regroupés au sein de l'Association Suisse d'Assurances ASA afin de défendre ensemble leurs intérêts communs. Un tel rassemblement est-il également «typiquement suisse»?

Ce phénomène est typiquement européen et est parfois qualifié de «capitalisme organisé» par les chercheurs. Il se retrouve dans tous les secteurs. Ce genre de corporatisme n'a en fait rien de libéral, car il protège des intérêts particuliers. Mais la politique n'est jamais vraiment libérale. Même la Suisse, soi-disant libérale, n'est et n'a toujours été libérale que de manière sélective.

Parlons brièvement des assurances sociales. Les principaux services sociaux s’appuient tous plus ou moins sur un financement insuffisant, ils génèrent parfois de faux espoirs et mettent ainsi à mal le contrat social. Assistons-nous actuellement à l'échec de l'État social à l'européenne?

Je trouve cette vision bien pessimiste. Toutefois, si nous n’arrivons pas à aider l'État social à s’adapter en permanence et à relever les nouveaux défis, nous risquons effectivement de voir le système s’enrayer. Il existe bien des plafonds financiers pour l'État social, sinon l'État ne pourrait plus financer ses autres missions comme la sécurité, l’éducation ou les infrastructures. Beaucoup n'en ont pas assez conscience.

Cet article est la version abrégée d'un entretien qui paraîtra à l'automne 2025 dans un ouvrage publié à l'occasion du 125e anniversaire de l'Association Suisse d'Assurances ASA aux éditions Verlag für wirtschaftshistorische Studien.

Lectures suggérées

- Interview | 6. mars 2024

« Le modèle des trois piliers est le fruit d’une évolution historique »

Dans un entretien, les économistes Melanie Häner et Tamara Erhardt expliquent le modèle des trois piliers, commentent la votation du 3 mars et identifient les besoins de réformes.

- Interview | 21. juin 2024

« Savoir assumer ses responsabilités – un bon état d’esprit »

Le président et le directeur de l’association évoquent le pacte intergénérationnel, le danger de la sousestimation des risques et ce qui leur plaît dans le secteur de l’assurance.

%20(1).jpg)

- Listicle | 21. janvier 2025

5 faits sur la création de l’Association Suisse d’Assurances ASA

L’Association Suisse d’Assurances fête ses 125 ans en 2025.