Die Versicherung – eine grossartige Innovation der Moderne

Der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann erörtert im Gespräch mit Claudia Wirz, warum die Schweiz seit Beginn der Industrialisierung nur dank einer funktionierenden Versicherungslandschaft reich werden konnte.

Herr Prof. Straumann, der französische Historiker Paul Veyne hat einmal gesagt, Geschichte müsse man als «wahren Roman» verstehen. Könnte man auch über die Geschichte des schweizerischen Versicherungsplatzes einen Roman schreiben?

Das könnte man. Spannende Motive und interessantes Personal gäbe es reichlich.

Was wäre das für ein Roman?

Man würde lesen und nachvollziehen können, wie das Bestreben, neue Risiken in den Griff zu bekommen, zu wegweisenden gesellschaftlichen Innovationen geführt hat. Denn Versicherung ist eine grossartige Innovation. Ohne Versicherungen wäre die Industrialisierung und Modernisierung der Gesellschaft nicht denkbar gewesen.

Welche Persönlichkeit spielt dabei eine herausragende Rolle?

Moritz Grossmann ist aus meiner Sicht die überragende Figur. Er war ein wahrhafter Pionier, weitsichtig und innovativ. Er stammte aus Galizien (Polen) und war seit 1852 zuerst in Wien und dann in Triest in der Versicherungsbranche tätig, bevor man ihn 1858 als ersten Direktor der Helvetia-Transportversicherung nach St. Gallen holte. Mit ihm wurde auch die Helvetia zur Pionierin in der Branche. Nach der Brandkatastrophe von Glarus 1861 waren die Gebäudeversicherungen heillos überfordert. Es wurde allen mit beispielloser Brutalität vor Augen geführt, dass es innovative Ansätze braucht, um solchen Risiken zu begegnen. Also schuf Grossmann die Helvetia-Feuerversicherung. Der nächste Schritt war die Gründung der Schweizer Rückversicherung, die wiederum auf eine Initiative von Grossmann zurückging. Dabei konnte er auf die tatkräftige Unterstützung der Kreditanstalt (Credit Suisse) und von Alfred Escher zählen. Die führenden Köpfe dieser Zeit erkannten, dass Grossrisiken nur im institutionellen Rahmen von Aktiengesellschaften versichert werden können, was der Kapitalbeschaffung geschuldet ist.

Prof. Dr. Tobias Straumann ist Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich

Kann man sagen, dass die Schweizer Privatassekuranz erst mit der Schaffung des liberalen Bundesstaats von 1848 richtig in Schwung kam?

1848 wird überschätzt! Die Industrialisierung auf dem Gebiet der Schweiz hatte schon deutlich vor der Gründung des Bundesstaats begonnen. Entscheidend für diese Entwicklung war nicht der institutionelle Rahmen, sondern die Handels- und Gewerbefreiheit. Die gab es in den liberalen Kantonen bereits ab 1830.

Wie wichtig waren Versicherungen denn für die einzelnen Unternehmer in den Anfängen der Industrialisierung?

Die ersten Fabriken waren wohl nur schwach versichert. Aber die Industrialisierung war ein Prozess – nicht nur im technischen Sinn. Sie war auch ein gesellschaftlicher Reifeprozess. Man lernte aus Fehlern und Versäumnissen, um sich zu verbessern. Mit der Zeit wurden Versicherungen immer wichtiger. Viele Industrieanlagen wären ohne sie nie gebaut worden; das Risiko wäre zu gross gewesen, um allein getragen zu werden.

Der Staat war von Anfang präsent und wachte über die Versicherungen. 1918 wurde die Arbeiterunfallversicherung verstaatlicht – im Nachgang zu einem Volksentscheid. War diese Verstaatlichung im Rückblick eine kluge Idee?

Diese Verstaatlichung war vor allem von den Arbeitgebern stark gewünscht gewesen. Der Wunsch, dass alle, die Grossen und die Kleinen, kraft ihrer Möglichkeiten in den gleichen Topf einzahlen und einander im Schadensfall helfen, steht in Zusammenhang mit der Haftungsfrage. Für kleine Betriebe konnte die Haftung schnell existenzbedrohend werden. Die Verstaatlichung der Arbeiterunfallversicherung war also in erster Linie im Interesse der Kleinen und Kleineren, die einen wesentlichen Teil der Schweizer Wirtschaft ausmachen. Sie genossen fortan die Solidarität der Grossen. Neben den Arbeitgebern hatte auch der Staat ein Interesse an dieser Lösung. Er wollte ja nicht, dass kleine Unternehmen reihenweise durch unglückliche Umstände untergingen. Auf diese Weise kam die Schweiz zu ihrer allerersten Sozialversicherung – 50 Jahre vor der Einführung der AHV.

Inwiefern hat die Regulierung den Versicherungssektor in der Schweiz geprägt? Ist die Präsenz des Staates am Ende gar «typisch schweizerisch»?

Nein, das ist sie nicht. Staatliche Regulierung gibt es überall. Typisch schweizerisch ist vielmehr, dass die Branche auch heute noch und trotz der Präsenz des Staates viele private Anbieter aufweist. In anderen europäischen Ländern ist dies weniger der Fall. Das gilt auch für den Bankensektor. Wir sehen im Schweizer Versicherungswesen ein bemerkenswertes und funktionierendes Neben- und Miteinander von Staat und Privatwirtschaft. Diese Heterogenität ist genau das, was man als «typisch schweizerisch» bezeichnen kann.

In der Schweiz waren schon früh auch ausländische Versicherungsgesellschaften tätig. Umgekehrt waren die Schweizer Akteure schon bald im Ausland präsent. Wie hat diese Internationalität die Branche geprägt?

Die rege Tätigkeit von ausländischen Gesellschaften innerhalb der Schweiz war eine «Geburtshelferin» für die heimische Versicherungswirtschaft. Man gründete eigene Gesellschaften mit dem Ziel, das Prämiengeld im Land zu behalten. Das Erblühen der Schweizer Versicherungsbranche inklusive Rückversicherung hat sehr viel mit dem Willen zum Aufbau einer eigenständigen Volkswirtschaft zu tun. Der eingewanderte Pionier Moritz Grossmann hat dies klar erkannt und entsprechend gehandelt. Die Entstehung der Rückversicherung ist eine der grossen Schweizer Erfolgsgeschichten des 19. Jahrhunderts.

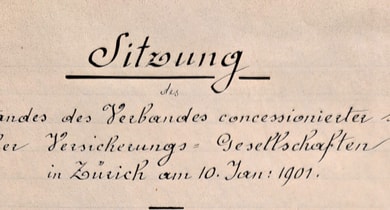

Im Jahr 1900 schlossen sich schweizerische Privatversicherer zum Schweizerischen Versicherungsverband SVV zusammen, um ihre gemeinsamen Interessen zusammen wahrzunehmen. Ist auch das «typisch schweizerisch»?

Das ist typisch für Europa und wird in der Forschung bisweilen als «organisierter Kapitalismus» bezeichnet. Er findet sich in allen Branchen. Dieser Korporatismus ist eigentlich nicht liberal, denn er bewirtschaftet Spezialinteressen. Doch Politik ist nie richtig liberal. Auch die vermeintlich liberale Schweiz ist und war immer nur selektiv liberal.

Sprechen wir kurz über die Sozialversicherungen. Die grossen Sozialwerke sind mehr oder weniger alle schlecht finanziert, sie setzen mitunter Fehlanreize und strapazieren so den Gesellschaftsvertrag. Erleben wir gerade das Scheitern des Sozialstaats europäischer Prägung?

Das ist mir zu pessimistisch. Aber wenn es uns nicht gelingt, den Sozialstaat fortwährend den neuen Herausforderungen anzupassen, kann es tatsächlich zu einem Systemversagen kommen. Es gibt durchaus finanzielle Obergrenzen für den Sozialstaat, ansonsten kann der Staat seine anderen Aufgaben wie Sicherheit, Bildung oder Infrastruktur nicht mehr finanzieren. Das ist vielen zu wenig bewusst.

Dieser Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Interviews, das im Herbst 2025 in einem Jubiläumsband anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV beim Verlag für wirtschaftshistorische Studien erscheinen wird.

Das könnte Sie auch interessieren

- Interview | 6. März 2024

«Das Dreisäulenmodell ist historisch gewachsen»

Im Gespräch erläutern die beiden Ökonominnen Melanie Häner und Tamara Erhardt das Dreisäulenmodell, beurteilen den Abstimmungsausgang vom 3. März und ordnen ein, wo in Zukunft Reformbedarf besteht.

- Interview | 21. Juni 2024

«Eigenverantwortung ist immer eine gesunde Grundhaltung»

Verbandspräsident Stefan Mäder und Direktor Urs Arbter sprechen über den Generationenvertrag, unterschätzte Risiken und darüber, was sie in der Versicherungsbranche hält.

%20(1).jpg)

- Listicle | 21. Januar 2025

5 Fakten zur Gründung des Schweizerischen Versicherungsverbands SVV

Der Schweizerische Versicherungsverband feiert im Jahr 2025 sein 125-jähriges Bestehen. Woher die Idee zur Gründung eines Branchenverbands der Versicherungen kam und was Olten damit zu tun hat.